Meine Kindheit verbrachte ich im Wald. Ich liebe die Stille, die Kühle, die Tiere, den Duft. Vor vierzig Jahren sorgte ich mich deshalb schon über die Bedrohung des Waldes durch den sauren Regen. Diese Aerosole bekam man zwar in den Griff, doch das globale Waldsterben ganz und gar nicht. Immer wieder taucht es vor, ja, sogar in meiner Nase auf. So erschrak ich über den Geruch und Anblick von Rauch und Asche in der kalifornischen Luft, weinte über afrikanische Abholzungen, bangte mit den schwedischen Waldbränden 2018, ärgerte mich über brasilianische Brandrodungen zum Tierfutteranbau, verzweifelte über arktische Riesenbrände im Permafrost, trauerte mit allen Koalas, Kängurus und sonstigen Anwohnern Australiens. Doch nichts schlägt das Gefühl, plötzlich das eigene Elternhaus in den nationalen Nachrichten zu sehen, weil nebenan gerade der größte Waldbrand des Jahres unkontrolliert wütet.

Gründe für die Größe des Feuers waren sowohl Wetter als auch sterbende Fichten, weil sich der Borkenkäfer wegen zu vieler milder Winter ungehindert ausbreitet und die Nadelwälder angreift – allesamt Symptome des Klimawandels. Fast hätte man ja meinen können, die Welt sei wegen Corona schon wieder völlig in Ordnung, man hörte gar nichts mehr vom Klima. Doch wie sich zeigt, ist die Pandemie trotz aller globaler Konsequenzen eben doch nur ein kleines Wetterleuchten am Horizont. Der wirklich große Aufruhr der Elemente schickt nur schon mal ein paar Grüße vorab.

Verglichen mit den ungezählten Quadratkilometern, die der Mensch im Laufe seiner Geschichte abgeholzt oder in Schutt und Asche gelegt hat – man denke nur an die nicht mehr existierenden Wälder Großbritanniens oder Islands, oder an die Horrorwälder des Ersten Weltkrieges -, mag dieser Waldbrand nur ein winziger Funken sein. Doch er schmerzt heftig und reizt mich sehr, denn hier wuchs meine Seele auf, und die ist ja bekanntlich noch viel empfindlicher als jede gut durchblutete Stelle des Körpers. Ich habe schließlich Erinnerungen an jeden Wald dieser Umgebung.

Lange schon ist mir der Schutz der Schöpfung ein großes Anliegen. Über die Schöpfung zu “herrschen“, wie 1. Mose 1 oder Psalm 8 es sagt, heißt weder sie schamlos auszunutzen, wie die Gier uns gerne glauben macht, noch sie zu “verwalten“. Der Mensch ist weit mehr als ein Verwalter, wir sind als Vermittler eingesetzt, als Priester sollen Gottes Ebenbilder die Güte und Liebe des Schöpfers in die Schöpfung tragen, und im Gegenzug das Lob der Schöpfung wieder zurück an den Schöpfer geben. Aus genau diesem Grund versuche ich das Wenige, das ich persönlich mit meiner Familie tun kann, auch konsequent umzusetzen – kein Fleisch zum Beispiel, kein Auto oder keine Emissionen beim Heizen. Es ist mein persönlicher Dienst an der Schöpfung, mein Fasten, mein Gebet oder mein Zeugnis, auch wenn ich einsehe, dass solche Tröpfchen auf die immer heißeren Steine kaum einen Waldbrand verhindern oder gar die Welt retten werden. Was ich aber vor allem einsehe, ist, dass mir alles, was ich liebe, jederzeit genommen werden kann. Gestern war es halt der alte Wald von nebenan.

Wie Rauchwolken stürmt eine Flut von Gedanken durch meinen Kopf, mitunter sogar existentielle Fragen. Zum Beispiel: Wenn mir mein heimatlicher Ursprung in der Krise besonders bewusst wird, werde ich dann eines Tages dorthin zurückkehren? Ich wäre sicher nicht der erste, der so handelt.

Bemerkenswerterweise fällt mir sofort mein eigener Vater ein, der in einer anderen Weltkrise zusammen mit seinen vier Brüdern und der Mutter aus seiner ursprünglicher Heimat vertrieben wurde und keiner von ihnen je dorthin zurückkehrte. Als nächstes denke ich an die vielen Begegnungen und Gespräche mit Flüchtlingen, ihre Geschichten und Bilder, ihr Schwärmen von den Vorzügen ihrer Heimatländer, in die sie dennoch nie zurückkehren werden. Zuletzt – und vielleicht sollte die Reihenfolge ja andersherum sein – fällt mir mein Herr ein, der ebenfalls seine geliebte Heimat verließ und in der Fremde starb. Und so ahne ich, dass das Leben in der Ferne eine Art Dokumentation der ungestümen Sehnsucht nach der wahren Heimat ist, wo keine scheinheiligen Antichristen mehr regieren, weil ein heiliges Feuer wohl alles Böse verzehrt, doch diesmal jeden Busch und Baum, ja, alles Unschuldige veredelt und unversehrt erleuchten lässt.

Bald irgendwann werde ich sicher einmal durch die verkohlten Reste des gestern zerstörten Waldes namens Hömerich laufen. Sie werden mich traurig machen, weil sie mich sowohl an eine glückliche Kindheit als auch an Weltkriege und andere Katastrophen der Menschenherrschaft erinnern werden. Doch genau hier, in der Spannung zwischen Liebe und Trauer liegt der Ursprung des Evangeliums. Das ist der Platz, den Gott wählte, um Hoffnung zu pflanzen und wachsen zu lassen. Denn in dieser Welt gibt es keine Liebe ohne Trauer und keine Trauer, ohne geliebt zu haben.

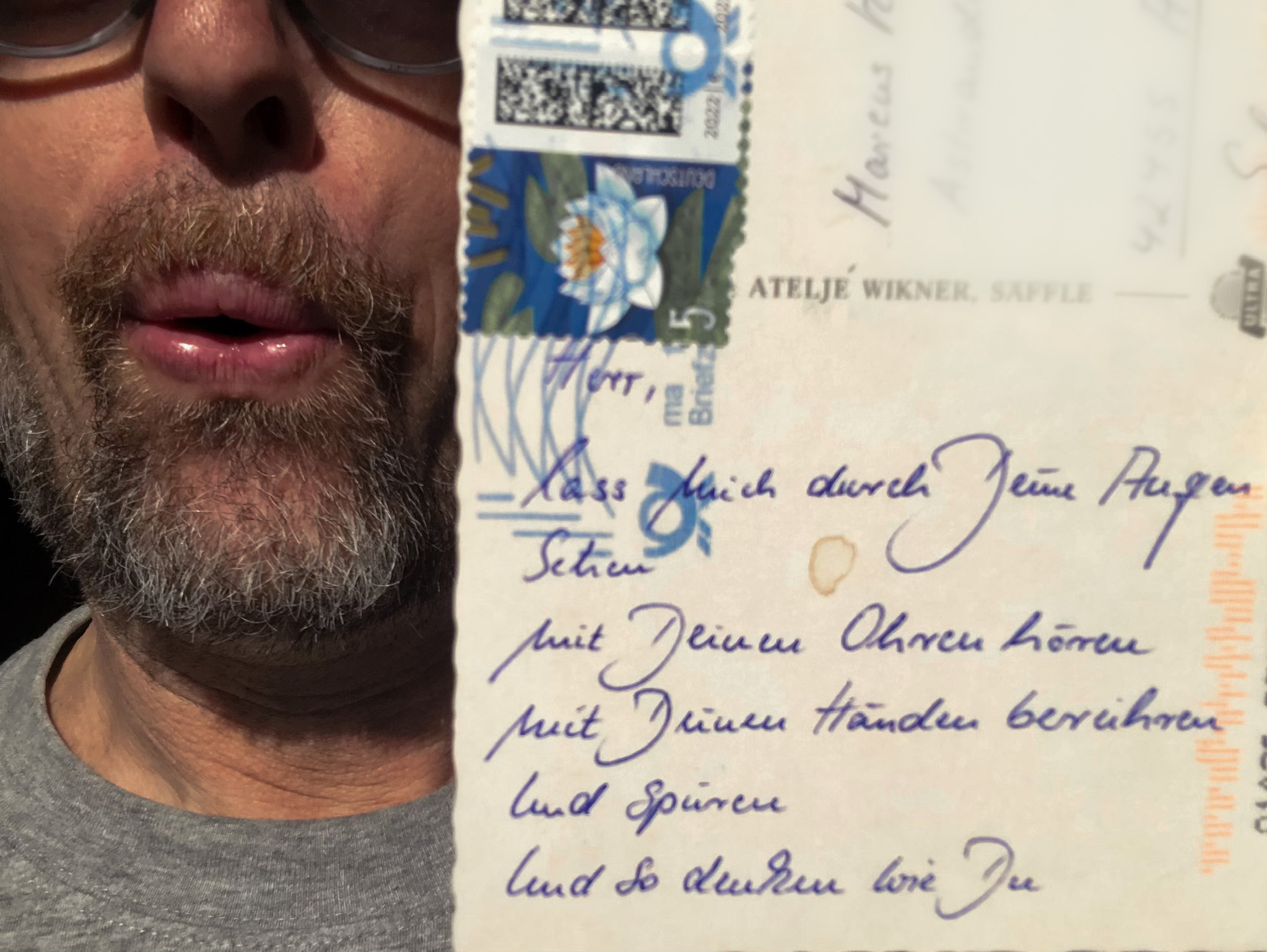

Und so denke ich in der Ferne an meine alte Heimat und freue mich auf meine neue.